- Luglio volgeva al termine. Da

due giorni il segno del Leone governava il cielo. Seduto

nella quiete del giardino fiorito, il poeta guardava il

vasto scenario urbano ai suoi piedi. La collina di

Highgate, pur nella sua brevità morfologica, dominava la

città, anzi la solcava: una grande prora verde davanti

alla quale i tetti rugginosi di Londra si aprivano come

tanti relitti di un continente frantumato da immani

cataclismi. Il sole calante di quella giornata di piena

estate accendeva riverberi da quei frammenti, suscitava

lampi e rossori nelle ardesie, nei cotti delle cortine.

- Nuvole pigre scorrevano in

cielo, animando inesauribili figurazioni. Pensò a Goethe.

Poco prima della morte, avvenuta da due anni, il grande

romantico tedesco era stato autore di un trattatello sulla

forma delle nuvole. Per amore di una fanciulla

diciannovenne, Ulrike, cosí avevano riferito le cronache.

Ma lui non credeva che l’olimpica intelligenza di Goethe

avesse potuto indulgere in scivolamenti passionali. Si era

trattato piuttosto, a suo avviso, dell’ennesima sortita

di un genio eclettico, animato da un sapere felice e

appagato, teso a riconfermare la presenza di Dio nelle

molteplici realtà del mondo creato. Un rapporto col

divino, quello dell’Autore del Faust, intrattenuto con

continua vigilanza razionale, per evitare i facili

abbandoni estatici, le identificazioni passive e non

meditate. Goethe aveva trovato il trascendente percorrendo

l’arduo cammino della ricerca come un cavaliere del

Graal, audace e sicuro; piú che il pagano Sigfrido, egli

incarnava Parsifal, armato di coraggio e di fede.

- La mente del poeta si spostò

sul panorama letterario inglese. Molti uomini di scienza e

cultura, come il suo amico De Quincey, cercavano anch’essi

il superamento del materico nei fumi dell’oppio o nell’ebbrezza

dell’alcool. Ma da quei percorsi ritornavano svuotati e

piú dubbiosi e tormentati di prima. Cosí era stato anche

per lui, molti anni addietro, finché il suo viaggio non

lo aveva fatto approdare alla dimora di Gilman, su quella

collina ai margini della grande città.

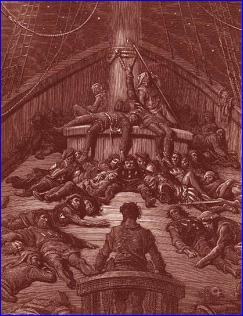

- Qui venivano a lui da ogni dove

uomini e donne di varia età e condizione, per chiedergli

se e come nelle sue peregrinazioni avesse incontrato la

divinità. Questa era la domanda che campeggiava su tutte

nella vasta sala degli incontri. Ad essa immancabilmente

seguiva la richiesta che dalla viva voce dell’Autore

venisse narrata la genesi ispirativa del grande poema che

avrebbe tramandato il suo nome alla storia. Perché erano

certi, molti degli uditori, che in quella ballata

marinaresca, umorata di salsedine e schiume oceaniche, che

narrava di un vascello irretito dai ghiacci eterni del

polo o insidiato dai sargassi, incalzato da onde immani,

visitato da ibride e sovrumane creature, il poeta avesse

scorto baluginare la scintilla del divino per illuminare

il suo genio creativo.

- Allora l’idealismo

trascendente tanto caro al suo maestro Cudworth e a

Shelling accendeva le sue parole di una luce metafisica,

mutandosi in fuoco di affabulazione misterica. E mentre l’instancabile

Carlyle infittiva il suo taccuino di appunti per la futura

biografia dell’oratore, lui, il poeta, conduceva tutti i

presenti, ormai catturati dal potere immaginifico dell’evocazione

verbale, in una fumosa taverna di Watchett, sul canale di

Bristol.

- Era l’autunno del 1797, e la

sera incipiente sollevava dalle scure acque, metà marea,

metà corrente dei fiumi Severn e Avon, fantasmi di nebbie

che i fanali dei battelli trafiggevano a tratti. Nel

locale, marinai, tessitori, mercanti e persino negrieri,

contrabbandieri e transfughi da paesi lontani. Tutti

bevevano birra e rhum, tutti avevano storie prodigiose o

terribili da raccontare. Al tavolo dove sedeva il poeta

insieme a Wordsworth e alla sorella di questi, Dorothy, li

raggiunse un certo Cruikshank, loro vicino di casa.

Normalmente riservato e avaro di confidenze, ora l’uomo,

disinibito forse per effetto dell’alcool, volle

raccontare una storia che conteneva il segreto della sua

passata esistenza.

- «Siete gente di lettere –

disse – e ne potreste ricavare lo spunto per un racconto».

- Cruikshank era stato secondo

ufficiale sui mercantili in partenza da Bristol per le

Indie. Thè, cotone, spezie, tessuti, tabacco, ceramiche e

porcellane, questi i carichi usuali in una ininterrotta

spola tra l’Europa e l’Oriente, sulle rotte ormai

battute da centinaia di vascelli. Quasi una routine. Poi

capitò l’episodio che doveva mutare la sua vita.

Durante un viaggio di ritorno, la nave aveva dovuto

raccogliere da un porto di Ceylon una ciurma di

fiocinatori sopravvissuti al naufragio della loro

baleniera, che incrociava nell’Oceano Indiano. Con quei

marinai salirono a bordo violenza e brutalità. Uccidere,

piú che una necessità di sopravvivenza o una fonte di

reddito, era diventata una sadica manía, una libidine che

ormai piú nulla riusciva a saziare.

- Un avvenimento inusuale doveva

mettere in luce questa loro degenerata indole assassina.

Avevano da poco doppiato il Capo di Buona Speranza quando

un branco di albatros, stanchi e affamati, venne a posarsi

sulla nave. Senza motivo e con inaudita ferocia i

fiocinatori, seguíti da tutta la ciurma, e nonostante il

tentativo di opposizione di Cruikshank, si accanirono

contro i miti e fiduciosi volatili, facendone strage. Egli

giunse ad affrontare fisicamente gli scalmanati, ma venne

tramortito e gettato nella stiva. La segregazione gli

risparmiò la vista del comandante gettato fuoribordo e

dell’atto sacrilego col quale l’equipaggio, preda

della frenesia scatenata dai fiocinatori, concluse la

terribile mattanza: uno degli uccelli piú maestosi del

branco, crocefisso all’albero di maestra, era stato poi

trafitto dalle picche e dalle lance dei carnefici.

- Quell’inutile eccidio contro

le creature amiche dei marinai aprí il varco alla

maledizione e alla follia. Sangue chiamava sangue.

Scoppiarono risse a bordo, che da semplici scaramucce

rapidamente si trasformarono in una vera e propria

battaglia. Al termine dei violenti scontri, morti e feriti

ingombravano ponti e boccaporti. Nella disperazione

Cruikshank riuscí a forzare la botola della stiva e a

ritornare sul ponte. Qui, dopo aver vinto l’orrore di

quanto si presentava ai suoi occhi, tentò di riprendere

il governo della nave e di soccorrere i feriti, ma

inutilmente. In breve tempo si trovò unico superstite in

uno scenario di morte e con l’imbarcazione ormai presa

nella scia di forti correnti. Da solo non poteva

contrastare le forze della natura e quelle piú occulte

che sembravano essersi accanite contro i suoi sacrileghi

compagni e contro il naviglio che ne trasportava adesso i

corpi senza vita. Un’angoscia mortale gli penetrò nel

sangue come un deliquio. Si abbandonò al destino, mentre

la nave col suo macabro carico navigava verso l’ignoto.

- Quanto durò il viaggio non

riuscí a registrare. Un solo ricordo: quando, in un

momento di lucidità, si prostrò in ginocchio presso la

barra, invocando Cristo e gli angeli del cielo. E questi

giunsero, leggeri, bianchi, luminosi e silenti, aliando

sui corpi freddi e rigidi, ne raccolsero le anime. Gli

sfiorarono la fronte restituendogli l’energia necessaria

ad impugnare la ruota del timone e riprendere il governo

del vascello. Vele, corde, sartíe, obbedivano a

invisibili mani, veloce la chiglia solcava le onde, la

polena danzava tra le spume. Vennero incontro al veliero

le prime isole, le spiagge dorate del tropico, la

salvezza.

- Al termine del suo portentoso

racconto, Cruikshank si fece promettere dai tre che mai

dalle loro bocche sarebbe uscita parola sul protagonista

di quell’avventura. E ciò perché, come bene questi

sapevano, i sopravvissuti ai naufragi e ai disastri

marittimi erano valutati alla stregua dei ciechi, dei

suonatori ambulanti, dei disertori e dei riscattati dalle

mani dei Turchi. Raccomandazione superflua. Wordsworth e

Dorothy non credettero a quella storia. Soltanto Charles

Lamb, al quale il poeta la raccontò in seguito, la trovò

affascinante.

- «Fanne tu un poema, Coleridge,

che possa dare speranza all’uomo, perduto nell’oceano

dei suoi peccati. Una testimonianza poetica del Fato che

inesorabilmente colpisce chi infrange la legge naturale, e

della misericordia divina che soccorre chi a lei si

affida. E anche per manifestare agli uomini che esistono

quelle tante cose che, come Amleto dice a Orazio, “sono

tra cielo e terra e che i nostri sistemi filosofici mai

riusciranno a concepire”».

- Si chiedeva spesso se il suo

poema, quella Ballata del vecchio marinaio, intrisa di

salsedine e mistero, avesse raggiunto lo scopo che il suo

amico Lamb gli aveva indicato. Perché, quando terminava

il suo racconto nella grande sala degli incontri, molti

tacevano presi dall’emozione, altri invece ponevano

domande insidiose se non improntate allo scetticismo. Ma

egli, il poeta, sapeva che cosí doveva essere, perché

cosí era stato dall’inizio del mondo, con una parte

dell’umanità che lavorava per dimostrare l’esistenza

del soprannaturale, l’altra per negarla. Al cospetto del

creato, la filosofia si chiedeva il perché delle cose, la

poesia le esaltava, ritenendole emanazione del divino.

- Il sole era ormai prossimo al

tramonto, ma un diffuso chiarore dorato permetteva ancora

di scorgere i contorni del paesaggio, di notare le forme

umane che lo animavano. In una casa a mezza costa, poco

distante dal suo punto di osservazione, davano una festa.

Si udivano lievi i rumori della convivialità: il vociare

allegro, le risa discrete, i suoni di strumenti.

Affluivano gli invitati, molti di essi giovani, vestiti

con abiti variopinti e fantasiosi. Fu forse un gioco della

fantasia a riproporgli la scena di inizio della sua

Ballata: gli sembrò di vedere un vecchio, dimesso nel

vestire ma eretto in una composta solennità, fermare uno

di quei convitati e parlargli, per renderlo partecipe di

chissà quale prodigioso segreto. Qualunque fosse la

storia che quel vecchio, a mezzo tra il pellegrino e l’eremita,

volesse raccontare al giovane, di certo questi non sarebbe

stato piú lo stesso al termine della narrazione. Il suo

mondo tranquillo, votato a una razionale, simmetrica

realtà, alla rassicurante quotidianità, si sarebbe

aperto su un universo governato da leggi stabilite da una

piú alta Ragione, dalla pura Immaginazione, ed egli

avrebbe da quel momento navigato in un oceano di essenze

ineffabili, un mare sconosciuto ma esaltante, visitando

regioni ignote dalle quali non gli sarebbe stato piú

possibile ritornare se non radicalmente trasformato nel

cuore e nella mente. Avrebbe riportato da quel viaggio la

conoscenza che vi sono piú esseri invisibili che visibili

nell’universo, sul quale la divinità veglia, cosí come

veglia sull’uomo in ogni istante. Basta ben pregare e

amare in egual misura gli esseri umani, gli animali e le

cose, siano essi belli o brutti, grandi o piccoli, miseri

o risplendenti. «Perché quel Dio d’amore che ci

assiste fece ogni cosa e l’ama».

- La luce stava ormai cedendo all’oscurità

e il caldo giorno di luglio languiva verso la fine. A un

tratto il poeta vide le candide nuvole randagie nel cielo

crepuscolare assumere forme diafane, stringersi in schiere

palpitanti d’ali e di bagliori iridescenti. Poi i

bianchi sciami angelici si diressero con un volo

frusciante verso la collina di Highgate. Era pronto. Da

anni li attendeva.