Ho avuto un sogno; per dire la verità, ne ho avuti tanti, ma questo è un po’ particolare; pur racchiudendo in sé un piccolo enigma, si è presentato corredato anche da un barlume di spiegazione, che se proprio non svela in pieno l’arcano, almeno mi fornisce una discreta chiave interpretativa (non tutti i sogni sono sempre cosí cortesi).

Ho avuto un sogno; per dire la verità, ne ho avuti tanti, ma questo è un po’ particolare; pur racchiudendo in sé un piccolo enigma, si è presentato corredato anche da un barlume di spiegazione, che se proprio non svela in pieno l’arcano, almeno mi fornisce una discreta chiave interpretativa (non tutti i sogni sono sempre cosí cortesi).

Capita spesso di trovarsi di fronte a un problema difficile da risolvere, il che non mi ha mai preoccupato piú di tanto, da quando, alle medie inferiori, ebbi un insegnante che il primo giorno di classe, ci ammoní tutti con fermo rigore: «Ricordatevi che se non ripeterete a memoria, parola per parola, tutto quello che vi insegnerò, non sarete promossi!». Invece nel corso degli anni si rivelò molto tollerante e comprensivo: tutti noi ragazzini rispondevamo alle interrogazioni con grande libertà di espressione, e con una presa di posizione che non solo ci veniva concessa, ma in certi casi pure sollecitata.

Quando però, da adulti, il problema si presenta insormontabile, corre sulla bocca di tutti e crea un certo scompiglio per la portata che si paventa di livello mondiale (forse è meglio dire planetario), allora finisco per risentirne anch’io. L’impenetrabilità esplicativa  mortifica l’amor proprio, e di conseguenza l’umore buono s’indispettisce e si apparta stizzito, come il nano Brontolo del film di Walt Disney.

mortifica l’amor proprio, e di conseguenza l’umore buono s’indispettisce e si apparta stizzito, come il nano Brontolo del film di Walt Disney.

Nel caso che vado a raccontare, questo è accaduto solo parzialmente, perché, mi piace ripeterlo, nel sogno sono diventato un problem solver di buona fattura, e, se pure al risveglio mi sono ritrovato, in consueto corpore et mente, lo sprovveduto di prima, per breve tempo almeno ho goduto dell’onirico successo.

Quindi procediamo con i piedi per terra e cerchiamo di spiegare con precisione quel che si è verificato nel retrobottega della coscienza.

Questo X-File riguarda la percezione ordinaria delle dimensioni, ossia il modo di vedere l’alto, il lungo e il largo. Il titolo “Questione di dimensioni” mi pare appropriato. L’argomento è affiorato quando mi trovai, non a caso, coinvolto in una dotta disputa tra vari esagitati, i quali metaforicamente parlando fuori di sé o quasi, pareva volessero linciare un malcapitato provocatore, il quale aveva avuto il torto d’insistere laddove non era proprio il caso di farlo. Cose che capitano anche nell’ambito dei dottorandi.

Il motivo? Il semplice fatto di sostenere con fermezza, non disgiunta da un pizzico di saccenteria, la bi-dimensionalità della percezione visiva umana. Secondo lo “scandalizzatore”, la terza dimensione, detta spessore o profondità, era un qualche cosa d’aggiunto alle due dimensioni primarie (altezza e lunghezza), e oltre tutto, diceva, era sorta solo successivamente nel corredo delle percezioni fisiche. «Inizialmente – tentava di spiegare – gli uomini vedevano le immagini della realtà come su uno schermo piatto. Solo in seguito poterono percepire le distanze e gli spessori che si commisurano a quelle».

Ricordando qualche oggetto decorato con l’antica tecnica della pittura lenticolare, studiata con scarso profitto al liceo, nonché certi affreschi dell’Alto Medio Evo, nei quali la spazialità delle forme veniva espressa attraverso vari livelli di grandezza delle medesime, appiccicate una sopra l’altra secondo un canone non facile da approvare nei tempi che corrono, non presi parte alla tenzone e abbandonai il capro espiatorio al suo vittimevole destino.

Del resto, alla gente non piace che si parli di cose che sembrano fatte apposta per togliere il terreno di sotto ai piedi, e dal momento che sono ancora pochini quelli che si sono esercitati nelle simulazioni in assenza di gravità riservate agli astronauti, i giudizi piú salienti andavano dall’“eretico” al “pazzoide”, negando all’incauto profeta anche uno spiraglio di apertura mentale. In certi casi, dove la partita è di uno contro tutti, gli arbitri prudentemente si eclissano e il resto del mondo tende a non fare sconti.

Da questa premessa è nato il sogno rivelatore, o quasi.

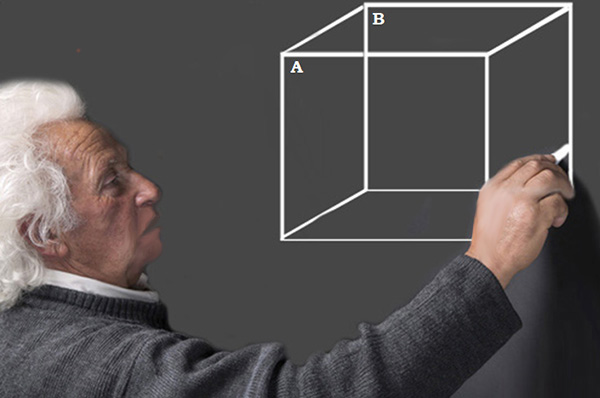

Si è presentato cosí: c’era un tale, un vecchio, canuto (avrei potuto benissimo essere io). Su una lavagna aveva disegnato un grande quadrato. Che esso rappresentasse una figura piana, non c’erano dubbi. Poi però quel tizio, partendo dai quattro vertici del quadrato, cominciò a disegnare dei segmenti obliqui paralleli tra loro, di uguale lunghezza, uno per ogni angolo: li riuní quindi mediante ulteriori quattro linee; in sostanza aveva creato un altro quadrato uguale alle spalle del primo, avvalendosi esclusivamente di congiunzioni diagonali: esse univano ogni vertice della figura A a quello corrispondente della figura B.

Si è presentato cosí: c’era un tale, un vecchio, canuto (avrei potuto benissimo essere io). Su una lavagna aveva disegnato un grande quadrato. Che esso rappresentasse una figura piana, non c’erano dubbi. Poi però quel tizio, partendo dai quattro vertici del quadrato, cominciò a disegnare dei segmenti obliqui paralleli tra loro, di uguale lunghezza, uno per ogni angolo: li riuní quindi mediante ulteriori quattro linee; in sostanza aveva creato un altro quadrato uguale alle spalle del primo, avvalendosi esclusivamente di congiunzioni diagonali: esse univano ogni vertice della figura A a quello corrispondente della figura B.

Agli occhi di un osservatore quel quadrato iniziale appariva ora un cubo. Un quadrato “spessorizzato”, a tre dimensioni. Si era quindi creata la percezione della profondità. Il vecchio maestro mi rivolgeva mentalmente delle domande che in me risuonavano come campane nel giorno di festa. Com’era potuto accadere che alle due dimensioni abituali si fosse aggiunta una terza? E tale nuova percezione era vera o era artefatta? Un abile gioco di prospettive come i paradossali disegni di Escher? O un’aberrazione simile a quella che distorce la linearità di un bastone quando lo s’immerge a metà nell’acqua?

Questo era il lavoro che mi veniva proposto e al quale sentivo di voler collaborare volentieri.

Un giorno un amico con il quale spesso discutevo sul modo di operare sensorio, prese carta e penna e compose in quattro e quattr’otto un disegnino, senza però farmelo vedere. Mi disse: «Ora ti sottopongo un test: ti faccio sperimentare quanto poco l’uomo sia leale con se stesso nell’usare gli occhi e cogliere le immagini che vede, o che crede di vedere, nella loro assoluta immediatezza».

Un giorno un amico con il quale spesso discutevo sul modo di operare sensorio, prese carta e penna e compose in quattro e quattr’otto un disegnino, senza però farmelo vedere. Mi disse: «Ora ti sottopongo un test: ti faccio sperimentare quanto poco l’uomo sia leale con se stesso nell’usare gli occhi e cogliere le immagini che vede, o che crede di vedere, nella loro assoluta immediatezza».

Mi mostrò il disegno e vidi che si trattava di una rudimentale barchetta, fatta alla buona con pochi tratti, come fanno i bambini, e risposi senza esitazione: «È una barchetta!».

Lui dapprima mi fissò con un’espressione indecifrabile. «Neanche per idea! – disse poi con tutta calma, ripiegando il foglio – io ho soltanto vergato delle linee su un foglio di carta. Era questo che mi aspettavo tu dicessi, invece la barchetta te la sei sognata tu!».

Questo per dire: andiamoci piano con le raffigurazioni visive. Nel corso del tempo, a furia di immagazzinare immagini su immagini, non ci accorgiamo di averle archiviate nella nostra coscienza, bollate con tanto di verdetto (e in parte anche di sentimento) e quindi riposte nel grande reparto delle “Cose Note”. Sicché quelle immagini che noi pensiamo teoricamente “primarie” (o reali al 100%) sono invece rappresentazioni. Ovvero i nostri pensieri, e sentimenti, automaticamente sono intervenuti e le hanno classificate in un certo modo del tutto personale. Per cui alla percezione delle linee su foglio bianco (che dovrebbe essere uguale per tutti e sulla cui immediatezza c’è poco da discutere) ci si raffigura una forma nota e rifinita, ad esempio una barchetta, la cui immagine ognuno può giocarsela come vuole, secondo gusti ed esperienza.

Non è impossibile, ma è molto difficile fermare l’attenzione al primo apparire, ed impedire alla nostra mente di ricamarci sopra dei ragionamenti. Allo stesso modo, osservo due vasi di fiori posti uno accanto all’altro, poi chiudo gli occhi e cerco di ricordare, non i due oggetti (vasi + fiori), bensí i contorni dello spazio vuoto che intercorreva tra i due. Anche qui, le rappresentazioni degli oggetti emergono sempre piú forti e nitide che non quelle di un non-oggetto, come, per l’appunto, è lo spazio vuoto. Diciamo pure che quest’ultimo non viene neppure preso in considerazione come cosa da conservare nei ricordi. Per l’osservazione ordinaria lo spazio vuoto è un nulla.

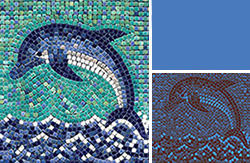

Un altro modo valido per evidenziare i limiti del percepire è quello che riguarda la visione di un mosaico. Naturalmente questo vuol essere soltanto un paragone, nulla di piú, ma i paragoni sono di grande utilità, se funzionano come l’affarino che mi aiuta ad infilare le scarpe: devono cioè essere calzanti; se invece in-calzano o s-calzano, non servono: i primi infastidiscono, gli altri depistano, per cui o azzeccano la quaestio o è meglio lasciarli perdere.

Un altro modo valido per evidenziare i limiti del percepire è quello che riguarda la visione di un mosaico. Naturalmente questo vuol essere soltanto un paragone, nulla di piú, ma i paragoni sono di grande utilità, se funzionano come l’affarino che mi aiuta ad infilare le scarpe: devono cioè essere calzanti; se invece in-calzano o s-calzano, non servono: i primi infastidiscono, gli altri depistano, per cui o azzeccano la quaestio o è meglio lasciarli perdere.

Chi guarda un mosaico, può farlo osservando da vicino (magari con una lente d’ingrandimento) una singola tesserina, e concluderà di non capirci nulla; oppure potrà farlo tenendosi a distanza tale che anche il disegno stesso del mosaico gli apparirà come vago e poco chiaro, e allora dovrà arrendersi all’evidenza che, quand’anche ci fosse un disegno, esso è imperscrutabile. Il che ci aiuta a capire che il nostro modo di cogliere l’apparire è sempre elaborato all’interno del livello della giusta consapevolezza e, come se non bastasse, subordinato ai limiti delle debite proporzioni.

Con ciò non intendo dire che il nostro percepire sia ingannevole, né che siamo noi maldestri al punto da ingannarci; voglio solo evidenziare che siamo spesso incapaci di cogliere il vero nella sua immediatezza anche quando l’abbiamo sotto il naso.

La Filosofia della Libertà di Rudolf Steiner, nella sua prima parte, racconta il grande tentativo storico del cosiddetto “Idealismo Critico”: affermare cioè che le percezioni non possono avere natura oggettiva, ma sono solo rappresentazioni personali e diversificate. Il mondo stesso, la vita e l’uomo sono pure rappresentazioni, per cui l’eventuale darsi di una verità universale e oggettiva non potrà mai venir colto dall’umano in quanto tale, perché è nella sua stessa costituzione psicofisica l’impedimento di una tale assunzione.

In parole piú semplici, ciò che l’uomo percepisce con i sensi non è la realtà, ma egli crede che lo sia. Per cui si trova nella condizione del prigioniero della famosa Caverna di Platone. Ma – mi sono sempre chiesto fin dai banchi di scuola, ove si cominciava a masticare un po’ di filosofia – se questo fosse vero, perché quella realtà parziale, ancorché falsata, indiretta, comunque percepita, non soddisfaceva l’uomo di allora, e neppure quello di oggi? Perché nell’anima covava, e cova, di continuo il desiderio di superare i limiti, di conoscere, di ampliare i propri orizzonti, a costo di sfidare rischi e pericoli d’ogni genere? Perché le sorge questo anelito alla libertà e non si accontenta di rappresentarsela attraverso svariate e fantasiose messe in scena, che, tutto sommato, senza star lí a chiedere troppo, potrebbero anche formare una condizione sufficientemente sostenibile senza esporsi al rovello di ulteriori domande?

In parole piú semplici, ciò che l’uomo percepisce con i sensi non è la realtà, ma egli crede che lo sia. Per cui si trova nella condizione del prigioniero della famosa Caverna di Platone. Ma – mi sono sempre chiesto fin dai banchi di scuola, ove si cominciava a masticare un po’ di filosofia – se questo fosse vero, perché quella realtà parziale, ancorché falsata, indiretta, comunque percepita, non soddisfaceva l’uomo di allora, e neppure quello di oggi? Perché nell’anima covava, e cova, di continuo il desiderio di superare i limiti, di conoscere, di ampliare i propri orizzonti, a costo di sfidare rischi e pericoli d’ogni genere? Perché le sorge questo anelito alla libertà e non si accontenta di rappresentarsela attraverso svariate e fantasiose messe in scena, che, tutto sommato, senza star lí a chiedere troppo, potrebbero anche formare una condizione sufficientemente sostenibile senza esporsi al rovello di ulteriori domande?

Cosa guadagniamo a supporre un’altra realtà dietro quella solitamente colta? Stiamo forse prospettandoci di afferrare l’inafferrabile dell’Assoluto?

Si può vivere anche senza verità, si può continuare ad esistere anche senza libertà, ma non si può sempre e comunque sopprimere in noi il desiderio di conoscere la prima né la spinta a voler vivere, interiormente ed esteriormente, la seconda.

Sarebbe una situazione di vita ben triste, coltivare, se non struggersi nel desiderio di verità e di libertà, convinti di non poterle raggiungere mai in quanto o inesistenti o poste al di fuori dei limiti umani. Ne risulterebbe una umanità rinunciataria, depotenziata, schiacciata, avvilita, incapace di credere in un qualche cosa e di lottare per raggiungere una minima mèta, la cui natura non sia compromessa fin dall’inizio da caducità e da brama di istintivo appagamento.

Naturalmente, Rudolf Steiner dimostra in modo inequivocabile che infatti cosí non è; che una verità oggettivamente valida, di là da quello che un essere umano possa o non possa percepire o credere di percepire, non può né deve venir negata; che il senso della vita sta proprio nell’esercitare la facoltà del pensiero, presente in ciascuno di noi, fino a conseguirne uno sviluppo tale da instradarlo nella direzione dello Spirito, in mancanza del Quale nessuna verità potrebbe mai reggersi, e percorrere cosí quel tratto di strada, ad un tempo fisico e metafisico, che abbiamo deciso di percorrere, e in vista del quale siamo pervenuti al mondo.

Del resto la fallacia, e quindi la non oggettività del percepire, non è certo un tema della nostra epoca: da tempi remoti l’attenta applicazione dei principi di geometria euclidea ha indotto i praticanti a ritenere che una linea veramente retta non sia costruibile, supponendo il fatto di vivere su un pianeta ricurvo, ove uno strumento predisposto al rettilineo nascerebbe già inficiato fin dalla progettazione.

Dopo questo preambolo introduttivo, riprendo il problema iniziale delle dimensioni, e avanzo una ipotesi che a me sembra nuova, ma che forse qualcuno avrà già formulato per conto proprio: supponiamo che uno spettatore stia seduto in un cinema che abbia uno schermo avvolgente a 360°. Quello che verrà proiettato su tale schermo, se lui rimarrà immobile su una sedia girevole, presenterà al suo sguardo una panoramica, nel migliore dei casi, al massimo di 180°. E questa apertura visiva a emiciclo durerà anche se la sedia sulla quale è seduto girerà secondo le sue esigenze. Se non fosse cosí, varrà altrettanto il muovere lievemente la testa ora a destra ora a sinistra per ottenere un quadro piú completo.

Dopo questo preambolo introduttivo, riprendo il problema iniziale delle dimensioni, e avanzo una ipotesi che a me sembra nuova, ma che forse qualcuno avrà già formulato per conto proprio: supponiamo che uno spettatore stia seduto in un cinema che abbia uno schermo avvolgente a 360°. Quello che verrà proiettato su tale schermo, se lui rimarrà immobile su una sedia girevole, presenterà al suo sguardo una panoramica, nel migliore dei casi, al massimo di 180°. E questa apertura visiva a emiciclo durerà anche se la sedia sulla quale è seduto girerà secondo le sue esigenze. Se non fosse cosí, varrà altrettanto il muovere lievemente la testa ora a destra ora a sinistra per ottenere un quadro piú completo.

L’orizzonte percettivo, in questo esempio, è tuttavia virtuale, in quanto le pupille sporgono, sia pure di poco, dal corpo oculare, formando un piccolo rilievo: per questo motivo si possono cogliere visivamente figure e movimenti, anche se non esattamente allineati, svolgentisi davanti a noi, perpendicolari all’assetto del viso, ma pure quelli obliqui e trasversali rispetto al medesimo.

Diremo la stessa cosa per quel che riguarda la verticalità, anche se uno schermo cinematografico non ha di solito grandi estensioni in questo senso. Punto fermo resta tuttavia l’occhio umano, che è conformato in modo tale da “riprodurre” in proprio una particolare curvatura di tutto ciò che vede; questa sensazione viene poi trasmessa al cervello, e quindi si potrebbe affermare quel che fino a poco fa, quando tutta questa serie di particolari non era ancora emersa, sarebbe suonato madornale: la realtà che ci circonda è oggettivamente bidimensionale, ovvero piatta; mentre distanza, spessore, profondità e risultanze analoghe sono l’effetto soggettivizzato che un bulbo oculare funzionante comunica, tramite il sistema neurosensoriale, al cervello, il quale, a sua volta, reagisce in base a tali parametri, informando e conformando l’intero sistema psicofisico.

In sostanza, è come se noi vivessimo al centro di uno spazio enorme a-dimensionale, talmente grande da non poterlo concepire, quindi neppure misurare, e lo guardassimo solo considerandone un pezzettino alla volta. Quel minimo tratto, osservato con l’apparato ottico della nostra conformazione somatica e morfologica, ci apparirà essere oggettivamente piatto, ma l’immagine – la prima assoluta immagine che ne avremmo, ovvero, come nell’esempio della barchetta, le linee, e non la figura che dal loro intarsio siamo condotti a ricavare – non sarà mai altrettanto piatta; ci apparirà invece lenticolare, lievemente concava o lievemente convessa a seconda che, nella visualità risultante, la nostra coscienza prenderà atto di una profondità che si allontani da noi, o viceversa, che ci venga incontro.

Né piú né meno come, in un triangolo regolare, possiamo considerare l’altezza un segmento “discendente” dal vertice superiore alla mezzeria del lato di base, oppure un segmento “ascendente” che dalla metà base va al vertice soprastante.

Dal sapere fin qui acquisito e consolidato in cultura, abbiamo forse qualche indizio che ci aiuti a sostenere il ragionamento (piuttosto faticoso) or ora elaborato? Beh, io credo che abbia senso formulare dei pensieri in questa prospettiva, per esempio, ricordando che gli antichi Egizi ponevano accanto ai sarcofagi dei loro grandi capi defunti i Vasi Canopi, contenenti quelli che allora erano ritenuti gli organi regali della corporeità umana. L’entità del defunto, escarnata, da una dimensione extracorporea ‘vedeva’ le sue parti vitali ben conservate sulla Terra, pronte ad un eventuale reimpiego nel momento in cui decidesse di ritornare nel mondo.

Dal sapere fin qui acquisito e consolidato in cultura, abbiamo forse qualche indizio che ci aiuti a sostenere il ragionamento (piuttosto faticoso) or ora elaborato? Beh, io credo che abbia senso formulare dei pensieri in questa prospettiva, per esempio, ricordando che gli antichi Egizi ponevano accanto ai sarcofagi dei loro grandi capi defunti i Vasi Canopi, contenenti quelli che allora erano ritenuti gli organi regali della corporeità umana. L’entità del defunto, escarnata, da una dimensione extracorporea ‘vedeva’ le sue parti vitali ben conservate sulla Terra, pronte ad un eventuale reimpiego nel momento in cui decidesse di ritornare nel mondo.

Per contro, da quel che si può apprendere attraverso le informazioni derivanti dalle piú antiche forme di astrologia, indiana, mesopotamica ed ebraica, esisteva una concezione dominante in cui l’uomo dei primordi (per gli Ebrei l’Adam Kadmon) era un uomo-planetario; la sua forma corporea era connessa all’universo stesso, e i suoi organi venivano rappresentati da quelli che soltanto in seguito vennero chiamati Pianeti e considerati semplici “oggetti” spaziali da cogliere attraverso percezioni sensibili. Tra i corpi celesti del nostro sistema solare e gli organi che ci portiamo dentro, non soltanto andrebbe supposta una relazione importante, ma andrebbe essa stessa pure analizzata come indicatore cosmo-epigenetico di causalità, nonché rivelatore patologico.

Questi due piccoli spunti ci inducono a riflettere accuratamente sulle diverse posizioni assunte dall’uomo, nel corso delle varie epoche, circa l’osservatorio dal quale scrutare fuori e dentro di sé. Si noti che a diversi punti di riferimento presi per l’indagine filosofica e/o scientifica, corrispondono altrettante diverse concezioni riguardanti l’uomo nell’essenza della sua funzione terrestre e soprattutto nel rapporto con le forze viventi dell’universo.

Arrivati fin qui con il nostro ragionare, ci affacciamo ora ad un ulteriore interrogativo: è dato quasi per scontato che la storia dell’evoluzione umana sia caratterizzata da lentezza e progressività. La natura non fa salti, dicono gli esperti. E se per caso, qua e là, comparissero alcuni “salti” li prenderemmo per eccezioni alla regola, particolarismi, aberrazioni o mostruosità, degne di figurare nei musei di storia naturale o nel Guinness dei Primati.

Tuttavia se si va ad indagare con un po’ di buona volontà, e senza neppure uscire troppo dal seminato, si osservano “salti” e cambiamenti, forse non del tutto improvvisi e repentini, ma che comunque non hanno nulla a che vedere con la lentezza e la progressività che invece si attribuiscono di regola alle successioni degli accadimenti.

L’alternarsi delle stagioni è un fatto eccessivamente abituale, come il giorno e la notte; non fanno notizia; la crescita dell’organismo umano non ci induce gridare “al miracolo!”, quando il nostro bimbo comincia a starsene ritto sulle sue gambine; e neppure le eclissi, di sole o di luna, o l’arrivo preannunciato di una rarissima cometa ci sveglia dal torpore della quotidianità. Tutto secondo le regole, diciamo.

L’alternarsi delle stagioni è un fatto eccessivamente abituale, come il giorno e la notte; non fanno notizia; la crescita dell’organismo umano non ci induce gridare “al miracolo!”, quando il nostro bimbo comincia a starsene ritto sulle sue gambine; e neppure le eclissi, di sole o di luna, o l’arrivo preannunciato di una rarissima cometa ci sveglia dal torpore della quotidianità. Tutto secondo le regole, diciamo.

Eppure i passaggi della nostra interiorità da una coscienza rudimentale e preistorica a quella via via piú raffinata di una sensibilità gestibile e quindi alla scoperta di un elemento affiorante d’individualità che sorregga e controlli l’intero nostro essere, determinandolo ad una continua ricerca di qualità morale nelle scelte di vita, è il passaggio – inavveduto – piú grande ed eclatante che ci possa essere.

Le grandi epoche spirituali che hanno caratterizzato il cammino dell’umanità, pur sorgendo l’una dall’altra, nel senso che ciascuna ha costituito in qualche modo la necessaria premessa per la successi va, hanno comportato cambiamenti iperbolici nei gradi di civiltà corrispondenti. Consideriamo per un momento la comparsa del gusto per l’indagine filosofica nel pensiero degli antichi Greci. Cerchiamo di capire quel che si allude, nel tema omerico, quando si narra la vicenda di un ometto dotato di visione binottica (Odisseo) che si scontra con il Ciclope, ovvero con il rappresentante di una visualità monottica (e decadente) del mondo. Riflettiamo sul fatto – incredibile – di un faraone, Akhenaton, la cui visione spirituale e religiosa induce al sacrificio di sé, per accogliere la strana eresia dell’unico Dio. Oppure, valutiamo la situazione del popolo ebraico, condotto a spasso per il deserto per quarant’anni, dalla fine della schiavitú egizia, talmente stanco e demoralizzato, da non attendere la discesa dal Monte Sinai della sua Guida, e prima ancora di ricevere le Tavole della Legge, abbandonarsi all’adorazione di un Vitello d’oro in una festa tanto pagana quanto isterica.

va, hanno comportato cambiamenti iperbolici nei gradi di civiltà corrispondenti. Consideriamo per un momento la comparsa del gusto per l’indagine filosofica nel pensiero degli antichi Greci. Cerchiamo di capire quel che si allude, nel tema omerico, quando si narra la vicenda di un ometto dotato di visione binottica (Odisseo) che si scontra con il Ciclope, ovvero con il rappresentante di una visualità monottica (e decadente) del mondo. Riflettiamo sul fatto – incredibile – di un faraone, Akhenaton, la cui visione spirituale e religiosa induce al sacrificio di sé, per accogliere la strana eresia dell’unico Dio. Oppure, valutiamo la situazione del popolo ebraico, condotto a spasso per il deserto per quarant’anni, dalla fine della schiavitú egizia, talmente stanco e demoralizzato, da non attendere la discesa dal Monte Sinai della sua Guida, e prima ancora di ricevere le Tavole della Legge, abbandonarsi all’adorazione di un Vitello d’oro in una festa tanto pagana quanto isterica.

Nicolas Poussin Adorazione del vitello d’oro

Possiamo considerarli cambiamenti di piccola portata? Trascurabili come il cambio della dentizione di un bambino? O peggio ancora, come la muta di alcuni rettili, che stagionalmente abbandonano l’usato involucro?

Per quanti si siano poi avventurati nella Scienza dello Spirito, come tacere l’evento straordinario, unico e irripetibile nella storia dell’uomo e del suo universo, verificatosi nei fatti del Golgota, e nel fondamentale cambiamento della struttura di ogni singolo individuo, da allora in avanti e per tutto il tempo a venire, che si connette direttamente a quell’evento?

Ancora studente avevo letto il libro L’Avvento della Ragione. Ricordo di essere stato affascinato da quel titolo. Eppure, oggi stesso, non saprei quale aggettivo attribuire al momento in cui – per sempre, lo ripeto, per sempre – incominciò a manifestarsi come potenzialità, la coscienza dell’IoSono. Tra le tante feste e ricorrenze, religiose e civili, che abbiamo calendarizzato, nemmeno una tocca l’argomento. Ma probabilmente è molto meglio cosí; quel che di ogni essere umano sta a fondamento e origine del suo divenire, pur non essendo un segreto, richiede venir portato e vissuto nel massimo silenzio interiore.

Tutto quindi si può vedere come “normalizzabile”, se lo si guarda con indifferenza e senza partecipazione; cosí come tutto può apparire ambiguo e intollerabile, se lo s’incontra con una buona dose d’ignoranza e di sospetto. Per entrambi i casi, prosperano le comunicazioni by social.

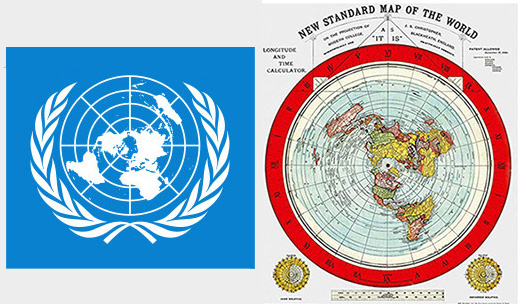

Logo delle Nazioni Unite e Mappa della Terra piatta

In questi tempi problematici per la vorticosità con la quale gli accadimenti tendono a confondersi intrecciandosi l’un l’altro, e per il desiderio urgente da parte dell’umanità di sentirsi confortata da sicurezze concrete e consolidate, che di giorno in giorno tendono invece ad affievolirsi, lasciandoci tutti, interiormente parlando, nelle cosiddette “brache di tela”, è ritornato a far parlare di sé il problema, apparentemente nuovo, della Terra Piatta. Non conosco in modo approfondito le motivazioni addotte dai suoi sostenitori, tra i quali possiamo annoverare membri della stessa redazione dell’Archetipo, e persino in alto loco le Nazioni Unite, che ne hanno fatto il loro emblema.

Probabilmente in un secondo momento analizzerò meglio l’argomento, per averne almeno una base conoscitiva con cui smuovere il volano delle considerazioni. Privo di una forte spinta iniziale, voluta e applicata, quel volano è in pratica inamovibile.

Ho conosciuto tuttavia, senza mediazioni terze, le ragioni di alcuni, tra i quali spiccano anche uomini e donne del mondo culturale e scientifico, che messi di fronte ad una simile evenienza sono subito scattati in allarmi gridando: «Allo scandalo! È un’autentica vergogna che nel terzo millennio, si possa ancora dar credito a panzane del genere, che dimostrano una ignoranza spaventosa non solo nella erudizione culturale e scientifica, ma rivelano anche un fondo pericoloso di infantilismo misto a superstizione».

Una presa di posizione davvero viscerale, che non dovrebbe affliggere quanti si siano dedicati seriamente non solo ad una pura e semplice interpretazione dei fatti, ma anche ad una sincera analisi svolta sul rapporto di quelli con il proprio pensare.

A prima vista sembrerebbe un commento popolare emesso “a caldo” sulle avvenute campagne elettorali per il Parlamento d’Europa: invece si tratta solo di semplice idiosincrasia per un argomento scientifico di qualificazioni percettive. Argomento, come si vede, di per sé innocuo, ma capace di far girare immediatamente le scatole, a quanti, senza capire, avvertono che quel tema va a scoprire tutta una lunga trafila di compiti conoscitivi, omessi e incompiuti per motivi che ogni ego è in grado di sapere, ma che non è disposto a rivelare nemmeno a se stesso; almeno, fintanto che può dirsi “presente in materia”.

Il popolo degli eterni oppositori (sempre presentissimo in materia) non vuol sentir ragioni in merito alla formulazione di pacifiche riflessioni sul tema, non le vuole dibattute in convegni allargati e democraticamente condotti, che, secondo me, sarebbero di grandissimo valore e rappresenterebbero un enorme beneficio collettivo, ove potessero svolgersi con serietà, equilibrio e pacatezza di toni.

Ma del resto, l’abbiamo dovuto constatare piú volte, se fossimo davvero capaci di allestire dignitosi comportamenti civili, creando momenti decisionali adeguati, non saremmo ora qui ad animare le piazze contestando ogni contestabile, solo perché molti turbolenti sentono il bisogno di esibire le proprie scalmane. Probabilmente non sono piú in grado di trattenerle e gestirle.

Di queste obiezioni cosí umorali, affermate al solo scopo di demolire, senza dar mai neppure un briciolo di ragionamento articolato sul quale poter costruire un discorso degno di questo nome, non me n’è piaciuta nemmeno una; non mi riesce di trovarle determinanti né imparziali come vorrei, pur accontentandomi, per questa volta, del “minimo sindacale”.

Ho invece colto nel sogno, da quel vecchio che, con ponderata professionalità, tentava di am-maestrarmi, senza tuttavia indurmi a prendere posizione nel pro o nel contro, ma solo solleci-tando in me il manifestarsi di un filo logico, concreto, capace allo stesso tempo di distinguere le probabilità dalle possibilità, le cause dagli effetti e l’energia dello Spirito dalle tensioni dell’anima, ponendo davanti alla mia coscienza (addormentata ma sognante) un quadro sinottico ed esaustivo dell’evoluzione umana e dei cambiamenti prospettici che questa richiede nei momenti piú salienti del suo prodursi. Mi ha fatto capire come la questione sia ben piú profonda di quanto fin qui espresso e raccontato, sia dai ben-, quanto dai mal-intenzionati (supportati, questi ultimi, dai media) e che forse una parte di quello che crediamo essere stato il nostro sviluppo psicosomatico (al quale, con rilassato ottimismo, abbiamo conferito il nome impegnativo di “progresso”) andrebbe riscritta ex novo alla luce di cose e fatti che abbiamo ignorato, trascurato, cercato di non vedere.

Per affermare che una cosa non è cosí ma è in tutt’altro modo, sarà meglio accertarsi prima e distinguere che la discrasia non appartenga al fenomeno percettivo in sé, ma al come ce l’ha rappresentato la nostra attività psicofisica, la quale, il piú delle volte, sta… come può.

Fine del sogno N°1.

Angelo Lombroni