CON BARLUME DI CONCETTO E SCORCIO PERCETTIVO

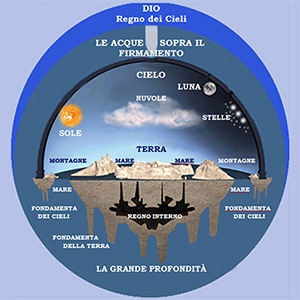

Visione biblica della Terra

Non ho mai affrontato l’argomento della Terra Piatta perché ne so poco o nulla; ho soltanto alcune scarne notizie che mi sono giunte indirettamente, quasi sempre accompagnate da pesanti giudizi in merito, piú una, che, invece, ritengo valida, perché proveniente da fonte autorevole. Considerando l’argomento piuttosto interessante e meritevole d’indagine, mi ero quindi proposto di approfondirlo, ma per qualche ragione non del tutto esplicita, fino ad oggi non l’ho ancora fatto.

Come mai allora ho voluto aprire la prima pagina per un nuovo articolo usando questo titolo? Chi non sa, chi non si è documentato, dovrebbe starsene zitto e tutt’al piú ascoltare gli altri, o almeno quelli che ne sanno piú di lui.

Ma una cosa è proporsi d’imboccare la via giusta prima d’iniziare a percorrerla, un’altra è cominciare intanto l’azione e cercare la via giusta strada facendo. Quel che in breve si chiama, “navigare a vista”. Concezione assurda per i razionalisti, ma buona per gli esploratori; sono questi infatti a reperire temi e oggetti di studio per quelli, e nessuno li ringrazia abbastanza.

Per cui ho deciso: m’inoltro e ci ragiono sopra, cosí senza una specifica preparazione, avvalendomi dei pochi mezzi di cui dispongo. Al massimo, finirò con lo scrivere delle baggianate; non sarei certo né il primo né l’ultimo; in tal caso potrò sempre attribuirmi il merito d’aver fatto sorridere qualche lettore, il che non è poco di questi tempi.

L’intenzione (non si dovrebbe mai fare un processo alle intenzioni, ma in questo caso essendo io stesso imputato e giudice, credo di poterlo fare senza patemi) l’intenzione, dicevo, di scrivere su quel che ancora non si sa, e che forse non si saprà ancora per molto tempo, potrebbe venir considerata dai Catoni Censori dei nostri giorni, non soltanto temeraria, ma addirittura una fanfaronata piena di sussiego e di presunzione.

Lo credo anch’io; ma ritengo la sentenza valida solo nel caso fosse stata preceduta dalla pretesa di arrivare ad un quid ben preciso e definito. E che cioè – nel caso in esame – la Terra sia piatta, oppure sia sferica. Delle due l’una; non si scappa. Cosa che invece mi guarderò bene dal fare, in quanto non rientrante nelle mie capacità. Quindi scapperò via (anzi, scappo via fin d’ora) da ogni potenziale traguardo, e avverto gli incauti amici lettori, che sentissero il bisogno di giungere ad un punto fermo, di rivolgersi ad altre fonti maggiormente attrezzate per i conseguimenti positivi.

C’è tuttavia qualcosa d’altro che rientra nel fattibile, alla mia portata (che poi è alla portata di chiunque) e che non è meno importante di una conclusione, per cosí dire, tombale, come una leggenda metropolitana dice siano certi condoni fiscali; anzi, secondo me, è molto piú proficuo ai fini conoscitivi, rimanere aperti, distesi e lasciarsi librare nel vento delle possibilità, che non franare pesantemente su piste poco frequentate.

Affinché non sorgano equivoci e il “qualcosa d’altro” di cui sopra sia descritto in modo appropriato, è bene spenderci ancora poche parole; a mio parere, in una ricerca astratta logico-argomentativa, non esistono solo le posizioni dominatrici dell’intransigenza dogmatica, né quelle spaparazzate dell’elasticità possibilistica.

Tra i due estremi dev’esserci una terza via, anzi, parecchie “terze vie”; per esempio, quella che rispetta ogni cosa, non respinge nulla a priori, e si propone unicamente il compito di perseguire il conoscere, senza tuttavia considerarlo, in senso rigido, alla stregua di una scienza esatta vera e propria, bensí come una virtú, una dotazione artistica, un valore aggiunto dell’individualità umana, capace di specchiare il senso della vita nei suoi innumerevoli aspetti e porne in particolare risalto uno solo, che, posto nel segno dello Spirito, s’illumini del suo massimo significato.

La conoscenza non è un optional da esercitare di tanto in tanto, quando si è in pace con se stessi e col mondo, quando fuori è sereno e non abbiamo impegni urgenti da sbrigare. La conoscenza, o è il motivo determinante, avvertito e accolto nel profondo di sé, d’esser venuti alla luce del sole, oppure è una delle tante velleità che sorgono e spariscono con una certa frequenza negli esseri umani, ed alla quale abbiamo dato, con un po’ d’eufemismo, il nome di “ecletticità”, tanto per indorare la pillola.

Abbandono ora la prefazione, lunga però doverosa, e torno sul pezzo per vedere quel che posso fare. Mi sento come Geppetto davanti al tronco di legno. Con la differenza che, a lavoro finito, il burattino potrei essere io. Ma sono i rischi del mestiere. [Però l’eventualità d’essere un burattino che parla e pure scrive, non è male].

In terza elementare (o era la terza media? non ricordo bene) l’insegnante disegnò un grande circolo sulla lavagna e poi ci disse: «Questo è un cerchio» oppure «Questa è una circonferenza». Allora la definizione dipendeva dall’età degli alunni; a otto anni valeva il cerchio, a tredici era meglio la circonferenza. Ma in fondo non cambiava nulla. Andavano bene entrambe.

Le cose mutarono di colpo quando ci fu da presentare la sfera; questa era sí, un cerchio, aveva pure una circonferenza, ma aveva tre dimensioni, anziché due. Come si poteva raffigurarla su una lavagna senza confonderla con le figure piane di riferimento?

Il problema si fece subito filosofico: la nostra realtà è a tre dimensioni. Su questo, per ora, sembra che molti concordino. Non mi risultano movimenti di “No-3D”. Viene tuttavia da chiedersi: perché per molto tempo si prendono in considerazione soltanto le prime due? Cosa accade in noi, quando riusciamo a percepire anche la profondità, o lo spessore? Questa nuova dimensione ha lo stesso valore delle altre, o è qualcosa di diverso che si aggiunge alla nostra comune percezione del mondo? In poche parole: è la terza dimensione oggettiva quanto lo sono l’altezza e la larghezza?

Lo dico per il semplice motivo che, ove non riuscissi a dimostrarmi la consistenza percettiva della profondità, non potrei di conseguenza ammettere alcuna altra sfericità degli oggetti, e soprattutto non sarei nella possibilità di confermare la struttura della Terra, come dichiarata nella sua edizione fondamentale: “il pianeta (Terra) ha la forma di un geoide leggermente schiacciato ai poli”.

Se cade la profondità (ossia la nostra percezione della profondità, che, a mio parere, è tutto sommato una rappresentazione) cade la visione tridimensionale del tutto.

Se fosse posta cosí, in questi termini, la questione diventerebbe abbastanza semplice; basterà trovare un bravo Pubblico Ministero e mettere sul banco degli imputati lo “Spessore”, accusandolo di indebita ingerenza e abuso d’ufficio in facoltà percettive.

Ma le cose sono ovviamente piú complesse. Si riparte dalla semplice obiezione: «Quando noi sosteniamo di aver capito una determinata cosa, in quale modo l’abbiamo capita? C’è di sicuro in primis la comprensione della testa (intelletto, cervello e sinonimi); ma c’è pure una comprensione dei sentimenti (cuore, affetti, simpatie, preferenze e via dicendo); e poi, sia pure piú staccata, ma non meno importante, c’è una comprensione del volere (adesso che so questo, che me ne faccio? Posso utilizzare in qualche modo la mia conoscenza, o la archivio fra le cose acquisite del sapere?). Si tenga presente che, teoricamente anche il “voler non fare” è sempre un volere.

La comprensione della testa mi dà un indirizzo; quella del cuore, mi permette un’ affermazione, di assumere un convincimento; l’ultima, quella del volere, mi rende possibile di tradurre nel concreto una formazione concettuale.

La prima può rimanere astratta, confinata nel limbo delle belle teorie; la seconda diventa psicologicamente reale nella misura in cui viene vissuta; con la terza ci rimbocchiamo le maniche e cominciamo ad agire.

Quel che l’Onnipotente sa fare in un unico passo, noi lo dobbiamo compiere in tre tempi (e non è nemmeno detto che ci riusciamo bene).

Durante il periodo degli studi, abbiamo avuto tutti l’occasione di confrontarci con la famosa poesia di Giuseppe Ungaretti il quale, in un unico verso, dipinse la sua “Mattina”. Ora pensiamoci bene; la frase “M’illumino d’immenso” è semplice, chiara (sarebbe il colmo che non lo fosse) e intellegibilissima. Tanto intellegibile che a prima vista non si ravvisa l’obbligo di spiegarla.

Ma il fatto che tutto stia lí dentro, racchiuso in quelle quattro parole, significa forse che abbiamo compreso, al di là del contenuto esplicito, lo stato d’animo valido per far affiorare dal proprio sé un pensierino del genere?

Per la nostra facoltà raziocinante la comprensione è immediata; ma sul piano umano, non è completa; non è totale; almeno fintanto che la visione del poeta non venga vissuta nell’anima del lettore, e non ne venga rievocato l’estro, non si sia condiviso il pathos.

Ammesso che tutto ciò venga compiuto, chi cosí sperimenta si trova ora arricchito di un nuovo tesoro, una valenza propositiva, la quale, coltivata, darà indicazioni, suggerimenti, proporrà altre varianti, perché se è vero che da cosa nasce cosa, è ancor piú vero che uno slancio d’amore umano per la vita, concorre a sublimarne la qualità e con essa si rinnovi quel Patto d’Amore da cui ebbe origine.

Una confidenza di cui non vado fiero (non per questo rinnego però la mia passata struttura; e quando dico “passata” non intendo dire superata): all’epoca in cui lessi per la prima volta il piccolo grande capolavoro di Ungaretti, rimasi molto perplesso; provai quel tipo di scetticismo pietrificato che Carducci attribuí all’“asin bigio” mentre imperterrito rosicchiava il “cardo rosso-turchino”. Infatti mi dissi: «Tutto qui? Avrei saputo farlo anch’io e forse pure meglio di Ungaretti! Ma guarda te, a che scopo ci fanno studiare ‘sta roba?! Meno male che è breve, cosí non farò fatica a memorizzarla».

Questo per dire come vanno le cose con le anime umane; offri loro degli autentici tesori, della natura, della terra, dell’universo. e quelle invece sonnecchiano in piedi, pensando a Pippo, Pluto e Topolino. Cosí fu per me; ma fu pure un bene, perché in seguito avrei avuto un’infinità di cose belle da scoprire.

Fortificati nella sperimentazione del mondo, dalla sinergia di pensare+sentire+volere, andiamo a valutare l’ultimo concetto rintracciato di questa disamina sulla terza dimensione; spessore o profondità, naturalmente intesa nel senso perpendicolare al nostro asse.

Come siamo arrivati a produrre tale elemento? Perché prima non se ne sentiva la necessità? Basta guardare le antiche pitture per osservare tale dimensione suggerita in modo rudimentale, alternando figure piccole ad altre piú grandi, di modo che nello spettatore si crei un preannuncio di tridimensionalità. In seguito, è evidente, questa venne riprodotta con notevole elaborazione attraverso sapienti giochi di ombreggiatura e sfondi paradromici, i quali sottolineano con vigore la spazialità nelle sue diverse fasi prospettiche.

Tuttavia, se si vuol davvero capire come questo sia potuto accadere, non possiamo sbrigarcela col semplice ragionamento di causa-effetto; sostenere che dalla farina mista ad acqua, e messa poi a cottura, sia derivato, attraverso mille trasposizioni e aggiunte, il classico panettone d’oggi, non basta per far derivare una terza dimensione, da quelle primarie di altezza e larghezza.

A tutti gli effetti, se ci limitiamo a parlare di queste ultime due, dobbiamo ammettere di non aver bisogno d’altro che della percezione immediata del loro presentarsi alla nostra vista. Sia l’altezza che la larghezza, ovvero la verticalità e l’orizzontalità, si propongono da sole, senza necessità di appoggiarsi a qualche prerogativa che riguardi chi le osserva. Lo spessore invece ha bisogno di un aiutino, di una particolare disponibilità da parte dello sperimentante, che con un minimo sforzo, quasi inavvertito, può trovarlo al di fuori di sé, ma come riflesso di un personale moto interiore.

Pensiamo per un momento alle immagini che vediamo sullo schermo dei cinema, o su quello della televisione, o sul monitor del PC; ci viene forse in mente che si tratta di una visione completamente piatta, in cui la profondità non c’è nemmeno a pagarla con supplemento a parte, ma che invece per una reazione di contrapposizione al riflesso ottico, sembra esserci in tutto e per tutto come la crediamo nel mondo reale?

Ci siamo mai chiesti quale differenza fondamentale corre tra la profondità di una scena teatrale e quella riprodotta su uno schermo piatto o lenticolare che sia? Forse l’abbiamo fatto, forse no; se l’abbiamo fatto, potremmo esserci detti: «Beh, in fondo sembrano uguali. Ma se dovessi proprio essere onesto (e qui è il punto dolente) ammetto che la profondità della scena teatrale è una percezione, mentre quella che traspare dallo schermo piatto è una sensazione; e le due non si equivalgono».

Proprio cosí; un pensatore autonomo (vallo a trovare!) confermerebbe che cogliere l’altezza e la larghezza è conto di un attimo; qualora volessimo indagarle a posteriori, non troveremmo altro che l’immediata presenza del dato sensibile; o meglio, troveremmo qualcosa che si offre come verticalità e qualcosa che si offre come larghezza o latitudine; un altro paio di maniche invece è produrre in sé la sensazione della profondità nel senso di avanzamento orizzontale; essa può avvenire solo dopo un lungo apprendistato di esperienze fisico-sensibili legate al nostro baricentro corporeo ed alla mobilità del posizionarsi in libertà come osservatori.

Qui la faccenda viene a complicarsi alquanto; volendo o non volendo, abbiamo or ora introdotto nel nostro discorso un elemento nuovo: la mobilità. Che c’entra la mobilità con la profondità? C’entra senz’altro, almeno secondo il mio punto di vista; per afferrare l’essenzialità dell’altezza e della larghezza, non c’è bisogno di muoversi. Il mio corpo, pur stando fermo, è alto e largo quanto basta per darmene una contezza che è apodittica.

Se invece voglio verificare la profondità, devo scegliere; o mi accontento di quella, che mi appare sugli schermi o sui monitor (che è ingannevole, perché basta allungare la mano e toccare il fondale di vetro o di plastica sul quale si riproducono le immagini), oppure devo muovermi, avanti o indietro, e portarmi verso l’oggetto osservato o allontanarmene.

Supponiamo si tratti di una casetta in mezzo al prato; a duecento metri di distanza la posso misurare tra l’indice e il pollice della mano. Cammino, cammino, arrivo a cinquanta metri, ed ecco, l’immagine mi si presenta molto piú grande, fintanto che, standone a ridosso delle mura, mi accorgo di essere ben piú piccolo della costruzione.

Il percorso compiuto dal sottoscritto, grazie al suo muoversi, o moto, si chiama distanza, ed è la prova che nella dimensione in cui mi trovo, esiste la possibilità di andare incontro agli oggetti; cosa che, nei casi già indicati, di profondità allusa e/o rappresentata mediante espedienti, è proprio impossibile. Là siamo costretti soltanto a restare immobili spettatori e lasciare che il ricordo della profondità (orizzontale) sperimentata, ci illuda di trovarcela ancora davanti, nel gioco complesso delle immagini apparenti.

A chi ribatte, dicendo che anche per l’altezza e la larghezza vale la prova dell’ingrandimento se si avvicina l’obiettivo, voglio precisare che le prime due dimensioni, a prescindere dalla misurazione, hanno una esistenza reale (immediatamente oggettiva) per chiunque sia provvisto di sensi umani regolari, nel mentre la profondità, o spessore, può essere ingannevole frutto di un artificio, e abbisogna del nostro soggettivo intervento per distinguere la natura e, nel caso, concederle la patente di realtà.

Come si vede, la disamina non è semplice e può sollevare ad ogni passo nuove problematiche; ma, riassumendo, mi pare che adesso risulti un po’ piú difficile attribuire alla terza dimensione le stesse prerogative delle altre. Perché, infatti, anche quel moto di cui si parlava poco fa non è assolutamente esprimibile in un qualche cosa capace di reggersi da solo; ogni moto, o movimento, vale nella misura in cui vi sia un osservatore che se ne stia fermo (o che si muova a velocità diversa) mentre guarda un oggetto che si muove a sua volta. E se poi questo ipotetico osservatore avesse la sventura di trovarsi sulla superficie di un pianeta che la scienza ufficiale definisce tondeggiante, sospeso nello spazio, e dotato di non uno ma ben tre movimenti distinti (rotazione, rivoluzione, traslazione) allora, signori miei, cade ogni presupposto per sostenerne la veridicità del movimento e si finisce dalla padella nella brace, ammettendo a denti stretti che tutto è puramente relativo.

In questo mondo nulla si regge da sé: c’è sempre qualcosa d’altro che lo determina.

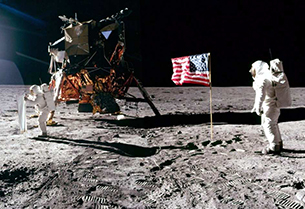

Se quindi il movimento non è una prova efficace, per sperimentare lo spessore spaziale, se questo resta in debito con le dimensioni primarie di altezza e larghezza, allora cosa rimane della nostra supposta tridimensionalità? Forse lo stesso fondale di polvere e rocce che ci hanno fatto vedere, e che abbiamo guardato, ingenui e trepidanti, nelle scene del primo allunaggio astronautico?

Immagino che a queste considerazioni si possa obiettare che la mia profondità, a cui spesso aggiungo l’esplicativo “di spessore”, è un termine ambiguo, in quanto la profondità può venire intesa anche nel senso verticale, e quindi verso il basso; in questo caso essa resterebbe nell’ambito della bidimensionalità, e potrebbe di conseguenza venir confusa con l’altezza della quale formerebbe la parte discendente. Ma una tale obiezione si annulla da sé, in base ad un sapere umano che non necessita di scienza teorica; basta la pratica quotidiana seguita da un semplice ragionamento: il verbo “approfondire” significa andare verso il fondo, scendere giú; va benissimo per sommozzatori, sub, palombari e speleologi; il senso figurato dà il risalto necessario alla comprensione.

Se però io volessi penetrare nei segreti, mettiamo, dell’arte poetica, se desiderassi indagare per esempio sulla poesia di Ungaretti, quale verbo dovrei usare per esprimere al meglio il mio avvicinamento intellettuale all’oggetto indagato? Approfondire. Quante volte un genitore, a colloquio con gli insegnanti, si sente dire da questi: «Suo figlio è bravo, ma non approfondisce!».

Mia madre, santa donna!, se l’è sentito ripetere molto spesso. Tornata a casa, mi guardava con una certa preoccupazione, e poi, senza aver inquadrato bene il problema, mi diceva con tristezza mista ad un residuo di autorità genitoriale: «Perché non approfondisci?».

Approfondire vale certo anche per andar giú, verso il basso; ma la profondità, quella vera, di cui sto cercando di parlare, va verso avanti; andare a fondo delle cose, vuol dire procedere in avanti, non c’è santo che tenga. E mi pare che in tale caso il significato piú eclatante non appartenga assolutamente alla spiegazione fisico-sensibile. Il mare o il baratro possono essere profondi quanto si vuole, ma ci sarà sempre un “mantra” piú profondo ancora, il cui contenuto intrinseco diventa traguardo e destinazione per la coscienza che avanzando medita. Esso è adimensionale; non ci chiama dall’alto, né dal basso; trova tuttavia il suo punto d’appoggio in noi tra il centro del pensare, quello del sentire e quello del volere. In senso figurato (pur valendo quel che vale una rappresentazione forzata) esiste una zona di mezzo della corporeità dell’uomo, da cui le tre forze concordi possono andare incontro alla verità cercata. L’approfondimento metafisico è l’esperienza iniziale della profondità compiuta.

L’esperienza interiore, portata poi con scarsa consapevolezza nella realtà pratica d’ogni giorno (ovviamente con alcune debite eccezioni), si aggiunge alle percezioni primarie di altezza e larghezza, arricchendole di una dimensione per cosí dire aggiunta: lo spessore; tuttavia quest’ultimo non si presenta oggettivamente come di solito fa il dato sensibile, bensí appare in quanto elemento cresciuto da un’abitudinarietà soggettiva mista ad analogismo comparativo.

Gli uomini possono sostenere che la Terra abbia una determinata forma; l’hanno fatto in tutte le epoche e non hanno ancora esaurito le varie rappresentazioni che si accompagnano alle loro concezioni; non si accorgono tuttavia che in questo procedere qualcosa non funziona; spesso le panoramiche nuove, contraddicono e annientano quelle precedenti. E questo non è un bel segnale ai fini di una conoscenza corretta. Se in essa sta la verità, non ci possono essere contrasti, opposizioni, né ricuse; per sua natura la verità accoglie, completa ed integra tutte le parzialità pregresse.

Nel vedere e comprendere le enormi difficoltà del cammino conoscitivo, non ci sentiamo tuttavia umiliati né stupefatti delle nostre frequenti incoerenze. Anzi, le accogliamo, contenti d’aver superato le fasi in cui le affermazioni in cui abbiamo creduto erano lontane dal vero, e di conseguenza ci convinciamo ogni volta che l’ultima partorita debba essere quella definitiva.

Sembra che a nessuno sfiori il dubbio che, forse, le concezioni che ci siamo fatti attorno a qualunque cosa, compresa la forma del pianeta, dipendono direttamente dalla media ponderata dei livelli di coscienza raggiunti in un certo momento dall’umanità intera.

Dal mio punto di vista (devo ammettere che in alcuni casi non provo molta tenerezza nei confronti dei miei consimili) il fatto che per l’attuale scienza la Terra abbia l’aspetto di un “geoide leggermente schiacciato ai poli” non significa nulla; domani o dopodomani, qualche illustre ricercatore salterà fuori dal coro, sostenendo che la terra ha la forma di un “icosaedro compresso al centro e depresso alla periferia” e porterà prove irrefutabili. Il mondo, a bocca aperta, accetterà anche quest’ultima trovata, dicendo: «Adesso sí, che siamo arrivati al vero!».

Con ciò non voglio dire che la ricerca scientifica non sia una cosa seria; voglio soltanto sottolineare che gli uomini della scienza, quanto meno allo stadio attuale, non sono cosí seri quanto le loro discipline richiederebbero; forse non l’hanno ancora capito, ma purtroppo per loro, e anche per noi, credo che il momento di capirlo sia passato da un pezzo.

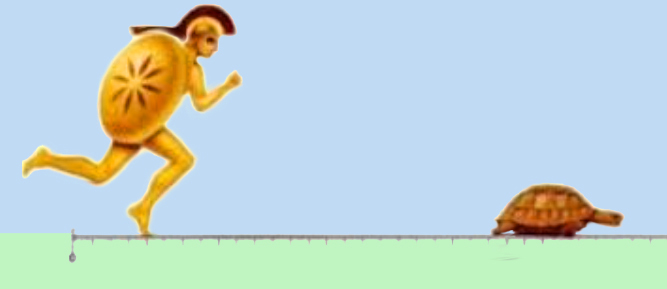

Nella successione delle considerazioni esposte, siamo passati dal chiederci la forma della terra, all’idea della sfericità dei solidi, e alla esistenza concreta di una terza dimensione; e infine alla legittimazione del movimento, la cui realtà fu già posta alla berlina da Achille Piè Veloce, che inseguiva la tartaruga senza mai raggiungerla.

Quindi la ricerca ora si presenta molto piú ampia rispetto a prima, perché in sostanza noi stiamo ponendoci la millenaria questione di cosa sia la verità. Senza accorgercene, siamo giunti al Domandone Finale: alla vexata quaestio, la madre di tutte le domande. E il tema che ci siamo prefissati (la forma del pianeta) altro non era che uno dei tanti espedienti dialettici per portarci sulla carreggiata giusta senza che ne avessimo avviso; in fondo cos’è piú importante: conoscere la forma di un oggetto o comprendere l’intima struttura del pensiero col quale lo studiamo?

Affermo questo, perché le forme cambiano e le essenze restano. Con l’attuale scienza dell’epoca materialista ci siamo giocati le essenze, entità squisitamente metafisiche, e non ci rimane altra soluzione che continuare a baloccarci con le loro forme, con le apparenze, spesso (troppo spesso) divinizzate e rese cuspidi orientative di una presunta evoluzione.

La scienza ci fa avanzare, ma senza offrire alcuna garanzia che i nostri passetti in avanti siano compiuti nella direzione giusta. Inoltre la scienza ci pone di continuo davanti a dei bivi, per cui la parte numericamente maggiore dell’umanità viene ad essere sottoposta ad uno stressante obbligo di scelta: l’aut-aut, che non è quel che si dice propriamente una chicca democratica, ma per la logica del tempo risulta un passaggio inevitabile. Le scelte non volute ma coatte portano agli schieramenti, alle fazioni, ai partiti, alle lotte fratricide. È evidente che le Forze Ostacolatrici dell’umano conoscevano la politica del divide et impera già prima dei latini.

Se esiste una giusta visione del mondo, dell’universo e di quanto in esso si racchiude, non è piú compito della scienza, né tanto meno del sapere (ovvero del pensare razionale meccanicistico e del pensare comune caduto al livello di superstizione e di presagismo abulico) recuperare il bandolo della matassa.

Perché, alfine, non esistono né matasse né bandoli; esiste l’uomo e la capacità creativa che gli fluisce incessante dal suo saper pensare. Questa potrebbe essere la Chiave del Nuovo Paradiso. Chiave che prima di tutto necessiterebbe venire intuita. Ma allora – per essere precisi al massimo grado – dobbiamo cominciare a parlare, non di pensare e di agire, ma di “Arte del Pensare” e di “Amore nel Creare”.

Fintanto che le supposizioni avallate da Scienza & Sapere (quando ne traggono profitto, non sdegnano di viaggiare in coppia) rivestiranno i termini di “pensiero e azione”, senza riguardi per le relative idee/essenze dell’Estetica e dell’Etica che vi si connettono, e che, sole, possono trasformare quelle due potenzialità in una vera Scienza e in un vero Sapere, staremo ancora qui a chiederci se il quadro può essere tondo, se il triangolo abbia per davvero tre angoli e se l’ipotenusa non sia la sorellastra cattiva dei cateti. Sono tutti scorci di un realismo che, a seconda di circostanze, seduzioni, o mistificazioni, possono momentaneamente sembrare punti fermi sui quali drizzare le nostre casette, erigere i grattacieli, e fondare civiltà. Sfortunatamente queste belle cose non appartengono a quella meta verso la quale, nascendo, abbiamo deciso di dirigerci e di attuare.

Ci siamo dimenticati nel frattempo dell’essenza delle cose; degli enti che le fanno essere gli oggetti che sono; che occupano il tempo e lo spazio necessari agli scenari della provvisorietà; quelli che l’insieme delle coscienze umane ha imparato, di volta in volta, a riflettere e proiettare fuori di sé; di fissare in una muta ed enigmatica molteplicità, indipendente dalle forme assunte, seppur vincolata a quelle; formante un mondo che traspare dai colori, dalle linee, dalle prospettive, ma induce occhi e menti a viverlo quale incantesimo di una realtà sognata: le Essenze in quanto non sottoposte alla necessità di esistere, sono nella vita; mentre l’Uomo, invece, assunto il compito d’immergersi proprio in quella necessità, ora riesce perfino a scordarsi di vivere. Si limita ad esistere.

Non possiamo lamentarci quindi se ogni cosa che incontriamo per via di conoscenza o di esperienza ci appare contemporaneamente singola, doppia, trina o quadrupla: è come riflettersi in due specchi posti uno dietro e uno davanti a noi: la nostra immagine riflessa si riproduce in una infinità di repliche, ma in questo caso sappiamo sempre riconoscere dove sta l’unica che sappiamo vera.

La percezione di tali Essenze potrebbe essere la ragione in base alla quale, da un certo punto del suo sviluppo in poi, l’anima umana ha cominciato a distinguere una terza dimensione là dove prima la sua visione del mondo era del tutto piana.

Se cosí fosse (ma è solo una mia vaga intuizione) la tanto discussa profondità sarebbe una qualificazione della psiche; non piú quindi un elemento della geometria solida, ma piuttosto una virtú, non ancora maturata completamente, sorta nella soggettività umana, ma talmente universalizzata, da risultare condivisibile, senza ombra di contrarietà o di opposizione.

Il che la dice lunga sul suo carattere individualistico, eppure proiettato in quella che per ora vogliamo assumere come oggettività esteriore.

Immagino di aver sollevato un vespaio di dubbi; ci sono passato anch’io e mi sono chiesto con un certo piglio, come si fa con un interlocutore quando si ostina a non voler capire, cosa c’entri la geometria con quella forza maturanda dell’anima, che mi sembra d’aver trovato nella qualificazione descritta. Non sarà, per caso, che mi sto avvicinando a sostenere che la profondità, ancor prima di essere dimensione, è una virtú animica? Sto forse mescolando la geometria con la moralità?

Forse. Ma nessuno mi leva dalla testa che si dice retto per onesto; quadrato per saldo; tetragono per forte; lineare, per comprensibile; circolo, per un gruppo elitario; sfera, come zona di influenze sociali; poligono, dove ci si esercita al tiro; spirale, per avvitamento moralistico; triangolo, per un ménage sentimentale a tre; parallelo, per chi viaggia assieme, ma non insieme; e puntuali, per tutti quelli che non sono in ritardo.

Siamo ancora perplessi sul fatto che la geometria non sia penetrata in sordina nelle nostre modalità esistenziali? Dapprima nella moralità spicciola, poi nell’etichetta e infine nell’etica vera e propria? In quale modo e con quale criterio abbiamo avvalorato elementi pregni di concretezza umana e psicologica, impiegando la forza intrinseca di simboli concettuali extrasensori e quindi astratti, quali linea, punto, quadrato o cerchio?

È lecito stabilire una corrispondenza tra la crescita interiore degli uomini e la loro visione del mondo?

Certamente sí; ma gli “esseri coscienti” (credo sia azzardato usare tale circonlocuzione riferendoci all’insieme di tutti gli uomini) si sviluppano e maturano in spazi e tempi diversi fra loro; qualunque visione del mondo possano conseguire, non concorderanno mai all’unanimità.

Ne risulta che prendendo a caso tre persone e chiedendo loro di definire un “cilindro”, il primo sosterrà che si tratta di un solido geometrico, il secondo un cappello maschile demodé, e il terzo lo riterrà parte integrante di un motore a scoppio. Se uno avesse detto subito che il cilindro è un’idea, o un’essenza, avrebbe fatto ridere gli altri. A questo punto, si presenterà di sicuro un politicante che con volto gentile e garbo democratico, stringerà le mani a tutti e proporrà: «Beh, se ne può parlare».

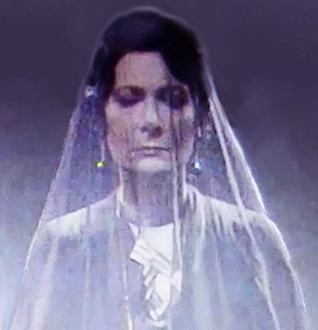

Per amore di quel contrasto tra luci e tenebre, inteso qui come puro effetto artistico, desidero ricordare la scena finale di una commedia di Luigi Pirandello: “Cosí è se vi pare”. Nel genere letterario le chiamano “commedie”, ma secondo me, quelle di Pirandello sono autentici drammi umani sospesi tra un realismo moralistico borghese e un metafisico formale ancora acerbo e privo di speranze; perciò molto piú amaro e doloroso da assaporare.

Chi è la Donna Nero-Velata che appare nelle ultime battute? È la supposta figlia della Signora Frola, rediviva, o è la seconda moglie del Signor Ponza, che l’amore esacerbato di una madre si ostina a scambiare per la prima, oramai perduta?

La Donna Velata porta nel copione un sola risposta: «Io sono colei che mi si crede».

Cosí, per l’Autore di Agrigento, parlerebbe la Verità, se la Verità potesse parlare.

Aggiungo di mio (senza offesa per il Signor Luigi): …e se gli uomini avessero orecchie per udirla.

Per ora una grande maggioranza di uomini sostengono la sfericità del pianeta; una minoranza abbastanza esigua, ne afferma invece la piattezza. Ma è la strada della divisione, non ci porta da nessuna parte; serve soltanto al litigio e all’interminabile diverbio. Non ci si rende conto che in questa attuale fase evolutiva, ogni singola coscienza, deve ancora perseguire la propria maturazione, anche attraversando l’esperienza dell’afflizione, dell’isolamento, della denigrazione.

Se veramente il nostro “pensare-sentire-volere” concordano a che la Verità compaia senza indossare velami e altri camuffamenti, dobbiamo smettere di fissarci sull’apparenza degli oggetti e cercare in noi la capacità di coglierli nella Luce della loro Essenza Eterna.

Perché questo è il motivo del nostro esser qui. Non sono il solo a dirlo.

Angelo Lombroni